一位父亲眼中的阜阳一中......

来源:吴超-深圳 阜阳一中粤港澳校友会

在我心目中,坐落在古城颍州人才荟萃的阜阳一中,不仅仅是自己的母校,她首先是父亲的母校。父亲1957年从这里毕业后,做了半个多世纪的乡村教师,黑板上练得一手运笔如飞的“二指禅” 功夫。皖西北穷乡僻壤不少目不识丁庄户人家的孩子,受到父亲的知识文化启蒙成为社会的有用之才。饮水思源,其火种就源自于一中博学的老先生们。

曾有高中女童鞋吐槽拙作《博客与偷窥》,说这部随笔集好是好,但“往事回眸”部分写到大学的多,写到中学的太少了。确实,两年匆匆忙忙的高中很紧张,基本上就是“两耳不闻窗外,一心只做习题”,要冲刺高考。下课没事就各自找个树荫或走廊来回踱步,口中念念有词背书记洋文,绝对比当今那些假和尚咒“嘛哩嘛哩哄”专心虔诚多了。同学之间特纯洁,只谈友情,不谈爱情,当然没有大学四年丰富多彩。但一想到父子两代的一中缘,这沉甸甸的分量,岂是千言万语能够轻易道尽的?!

父亲读书的那个年代,没有大巴小巴往返,没有自行车共享单车啥的,也没有公路桥贯通东西。从老家颍上东边到百里开外的学校,完全要靠两条腿丈量着一步一步走过去。走到十八里铺,大老远前面还有六十里铺;等走到六十里铺,也才走了过半而已。家校之间,每次都要过颍河。此岸与彼岸,当年来回全靠老艄公摆渡。风浪大的时候小小木船上飘下荡,渡者悬心。有一年发大水,父亲说他和几个同学过河后硬是顺着坝子和高坡,一路曲折辗转摸到学校。“能受天磨真铁汉”,晚清湘将左宗棠这话说得好。父辈们在那艰苦岁月不屈不挠积极向上的奋斗精神和学习精神,是自己最好的榜样,也激发了我自强不息的学习动力。“踏平坎坷成大道”,老一辈的苦没白吃。父亲毕业离开母校23年后的1980年,我也考上了阜阳一中。同许多校友一样,这应该是人生迈向更高可能的关键一步。无论是后来到北京读书还是到深圳工作,这都是一个坚实的台阶。如今回想起来,真要感谢老爸在我中考选择志愿关键时刻的一招“仙人指路”。

记得当年中考,很多更优秀的同学都直接上中专走了。鲤鱼跳“农”门,诱惑确实不小。父亲作为穷教师家境虽然捉襟见肘,却果断地支持鼓励我报考阜阳一中。现在想来,这应该是源自一种信念,也源自一种理念。因为到我们那个年代,能上一中就读的,大多数都能考上大学了。此外,从小时候开始,父亲数次提过“优胜劣汰”、“适者生存”等进化论的观念,我早已耳熟能详了。不同于他有时提到的“人有名,树有影”、“眼是孬种,手是好汉”等俗话俚语,我猜,这些西洋观念必定是一中博学的老先生讲课灌输的,因为它是漂洋过海的舶来品,与皖西北平原出产的土特产迥然不同。这片土地,养育着淳朴善良的大多数,也滋生落后野蛮的极少数。父亲多次惋惜的比他高一届的师姐作家戴厚英,就死于非命。凶案当年震动上海滩,确实太让人痛心了!而比他高三届的梁文宣同学,从上海外国语学校毕业后回到母校,成了我们高一的班主任;比他高四届的谷兴云同学,考上了北师大,回到母校后也成了我们文科班的语文老师。但据说他们57届甲乙丙丁四个班,学校教学受当时政治运动影响不太正常,以致于多数人名落孙山没能考上大学。

幸运的是,到我们入校时,师生们教学相长,勤奋好学蔚然成风。当时我们文班班主任陈华富老师挑大梁主抓数学,他也是从颍水之滨走出来的一位可敬可爱的仁厚长者。陈老师身材高大,声音洪亮,不怒自威。讲课时面含微笑,和蔼可亲,生动吸睛。在抓班级工作上有态度有温度,威中有慈,慈中有威。好学的同学如沐春风,极少数调皮捣蛋破坏课堂纪律的家伙被秋风扫落叶。所以当年我们文班高考的数学成绩,取得了大丰收。我这个小学五年级就对数学犯怵的偏科生,居然只差5分就考得满分!感谢陈老师,感谢所有阜阳一中的辛勤园丁们!

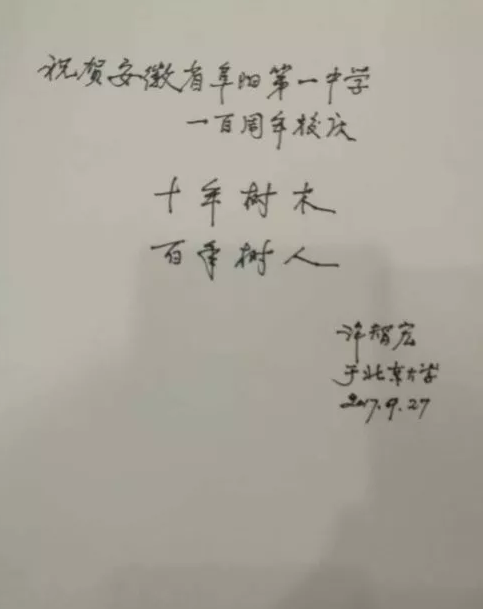

去年金秋百年校庆,我们阜阳一中粤港澳校友会的同学在会长刘海洋师兄率领下回到母校。教学楼前面的广场东侧,粤港澳校友会捐赠的纪念铜雕十分醒目,吸引了新老校友合影留念。其中有几个年轻的小师妹,一问才知她们刚刚走出校门。我们合了影,并互加微信。我还将她们拉入自己创建的一个以“学习·交流·分享”为主题的微信群“桐园”——这名称化自《诗经》“凤凰鸣矣,于彼高冈;梧桐生矣,于彼朝阳”。不是吗?现如今学长学弟同学们都已陆陆续续成为各行各业的栋梁,其中不乏科学家、艺术家、实业家,一拨又一拨一中学子汇成了一股股蔚为壮观浩浩荡荡的洪流,很有些“凤鸣高冈”的意思了。追本溯源,都是从一中这棵大梧桐飞出来的!犹记得上世纪70年代末全国科学大会召开后,举国上下一片重视知识重视人才的春风劲吹。父亲精神头很好,读书看报之余,喜欢将一些有意思的文章剪报汇集。有一天他特意将一张“论伯乐和千里马”的剪报让我看,那是一篇讲华罗庚慧眼识陈景润的小论文。如今40年过去了,我还清楚地记得文中开头的这句话:“千里马常有,而伯乐不常有”,一语道出了尊师重教的意义。我小学和初中时,写作文有时憋不出来,一句话一个词常常捉襟见肘像挤牙膏。父亲特意辅导我作文,让我看剪报开阔视野,日积月累慢慢竟也见成效了。除了语文,父亲还教过音乐、体育、生物以及英语这些课。当年“文革”结束不久,我们不少乡下孩子还津津乐道于“我是中国人,何必学外文;不学ABC,照当接班人”,这时父亲已有20年教龄了,但他对新知识的渴望和学习热情不减,自告奋勇报名参加了县级西方语言的学习集训,回来后就当了英语老师,直到他在后来的乡镇中学退休。记得从海外学成归来的一位学长说过,在敬爱的燕萍老师教他们英语课之前,他在乡下中小学完全没有学过英语。很显然,这是当时乡下师资力量(尤其是英语老师)缺乏造成的特殊时期的历史现象,所以老师们代课时常常一身多任也就不奇怪了。

趁百年校庆之机,我和当年的同窗好友们也拜访看望了梁老师、谷老师他们。遗憾的是,父亲没能参加百年校庆;老人家在之前几个月的谷雨时节永远离开了。我想,百年来或百年后,一代又一代一中人都会老去,但流淌在我们身上的一中精神“诚·实·善·真”会永远代代相传,并且发扬光大。这些精神不仅以文字的形式镌刻在一中校门口的大石头上,它更是以言传身教的崇高师德,春风化雨,滋润我们一中人的心灵,直到开花结果,漫山遍野······